我々のグループでは、主に核磁気共鳴(NMR)、核四重極共鳴(NQR)を用いて、物質の低温における磁性や超伝導に注目して、研究を行なっています。

また、圧力環境下では同じ化学式の物質でもその物性が大きく変化することに注目し、圧力下のNMRやNQR測定も行なっています。

・現在の主なテーマ3つを紹介します

■T'構造をもつ電子ドープ型銅酸化物高温超伝導体の擬ギャップ現象の解明

銅酸化物高温超伝導体はその発見以来、母物質である反強磁性モット絶縁体にホールもしくは電子のキャリアを注入することにより超伝導が発現すると考えられてきました。しかし、近年Nd2CuO4構造いわゆるT’構造をもつ電子ドープ型高温超伝導体において、過剰酸素を取り除くことにより、電子をドープしなくても超伝導が発現する可能性が示されました。一方で、実験的に示されてきたこのノンドープ超伝導は、実は酸素がCuO2面から取り除かれたために実効的に電子ドープが起こっており、その超伝導は従来通りのドープされたモット絶縁体としての高温超伝導であるとも、最近の研究で指摘されています。本研究においては、このT’構造をもつ高温超伝導体において、NMRを適用し、その基底状態がドープの必要のない超伝導なのか、それともドープされたモット絶縁体なのかを解明することを最終目的としています。そのために、これまでは、電子ドーピングによってこの系の常伝導相で観測される反強磁性揺らぎがどのような変化を示すのか、超伝導対称性が変化することはあるのか、ということに主に注目して研究を行なってきました。本研究で対象としている超伝導体は、Pr1.3La0.7-xCexCuO4(PLCCO)やLa1.8Eu0.2CuO4-yFy(LECOF)が存在しますが、後者はy = 0となる組成上は完全なノンドープの状況でも超伝導を示す。我々はこれら2種類の超伝導体に対して、置換量x, yをそれぞれ変化させた試料を東北大学、上智大学のグループに提供してもらい、63Cu核のナイトシフトKやスピン格子緩和率1/T1の温度依存を中心に測定を行なってきました[1-4]。

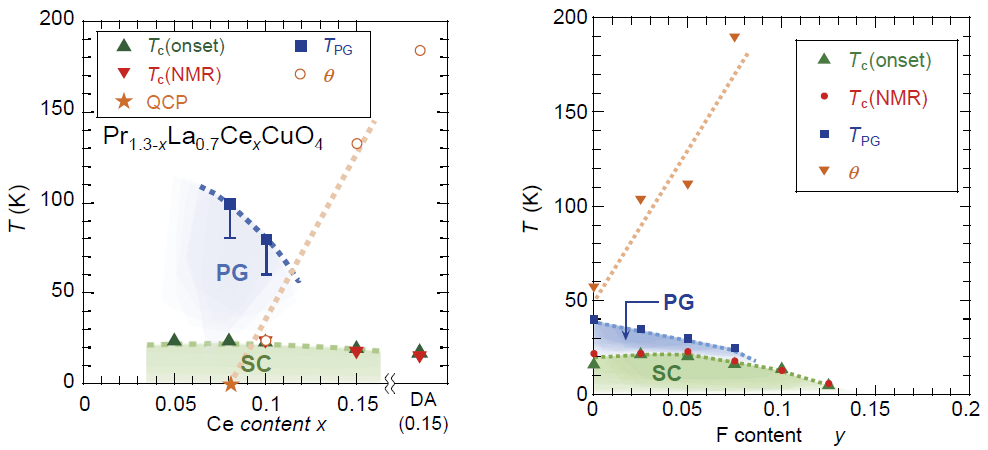

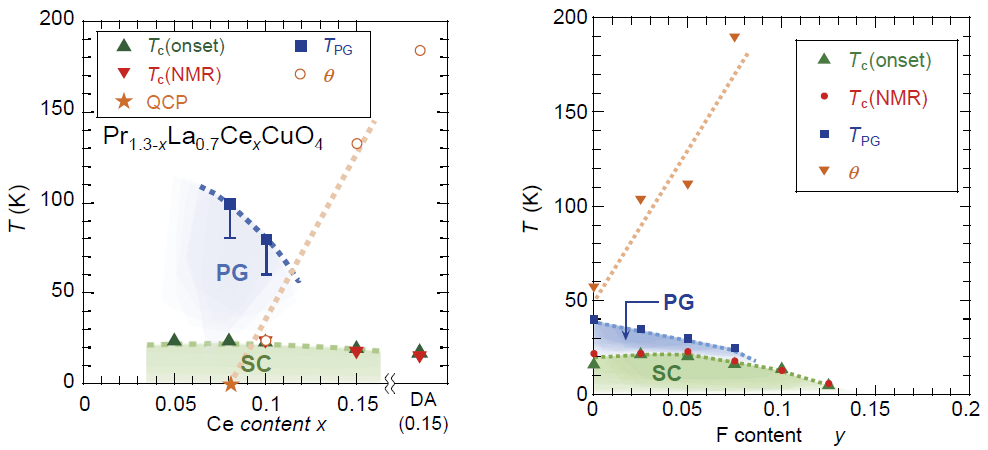

超伝導状態に関しては、d波対称性をもつことが明らかになりました。常伝導状態に関しては、電子ドーピングとともに反強磁性揺らぎが明確に抑制される様子をとらえました。最も興味深いのは、Tcが最高値をもつドーピング量よりも低いドーピング域において、PLCCO、LECOFともにTcより高温からが急激に減少する擬ギャップと呼ばれる現象を観測したことです。以上の物理量を置換量x, yとともにプロットすると、両者の間に置換量の差はあるものの類似性が認められ、さらにこの相図はホールドープ型のそれを思い起こさせるものです。

参考文献

[1] M. Yamamoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 024708 (2016).

[2] H. Fukazawa et al., Physica C 541, 30 (2017).

[3] YS. Lee et al., J. Phys. Soc. Jpn. 89,

073709 (2020).

[4] M. Watai et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 023704

(2021).

図:主にNMRによって得られたPr1.3La0.7-xCexCuO4(左図)とLa1.8Eu0.2CuO4-yFy(右図)の相図。

PG:擬ギャップ、SC:超伝導、QCP:量子臨界点。θはQCPから距離を表す。

■重い電子系超伝導体Ce3PtIn11の二段磁気転移のNMQによる決定

重い電子系超伝導体CenMIn3n+2は圧力や磁場を外部パラメータとして、系に内在する量子臨界性を制御できるだけでなく、CeMIn5の間に入るCeIn3を変数nで変化させることにより、次元性をも制御して、量子臨界点近傍の異常金属相(電子相関が強いため起こる非フェルミ液体の性質を示す金属相)の研究を行なうことができるため、発見当初から多くの研究者の興味を引き付けてきました。比較的試料合成が容易であるCeMIn5やCeIn3が1990年代後半から2000年代に集中的に研究が行なわれたのに対して、Ce2MIn8やCe3MIn11は試料合成が難しく、Ce2MIn8は2010年代前半、Ce3MIn11に至っては2010年代後半になってようやく合成方法が確立してきました。我々のグループはこれまでに、Ce2MIn8に対してNQR法を用いてその超伝導状態や常伝導状態における反強磁性揺らぎの存在を明らかにするとともに反強磁性揺らぎが圧力によって抑制されることも明らかにしてきた[1,2]。このような背景の中で、近年Ce3MIn11が注目を集めている。これはCe3MIn11にはこれまでの物質(n = 1, 2,

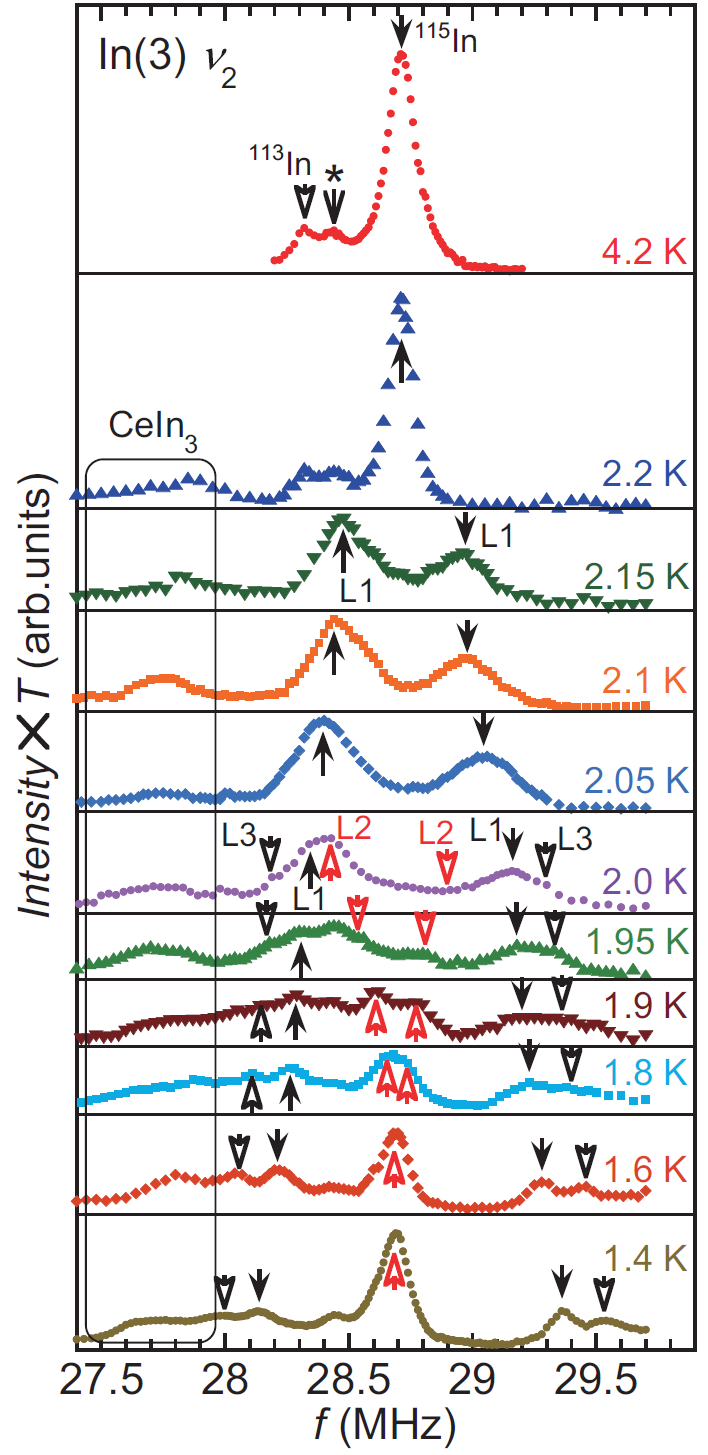

∞)にはなかった性質として、結晶のユニットセル内に非等価な2つのCeサイトが存在すためである。これにより局在磁性を示すCeサイトと伝導電子との混成により遍歴性を示すCeサイトに分かれ、新たな量子臨界現象が見出されるのではないかという期待が持たれる。我々はCe3PtIn11をポーランド科学アカデミーのグループに提供してもらい、NQR測定を行ない、この物質が示す2段の反強磁性磁気転移(TN1 = 2.2

K, TN2 = 2.0 K)における磁気構造の候補を絞ることに成功しました[3]。この結果は、非等価なCeサイトがそれぞれ局在性、遍歴性を示すことを仮定して得られたものです。本物質群はInを含んでいるため、中性子回折実験はInが中性子を吸収するため困難であり、NQRによるスペクトル解析が磁気構造決定に必要不可欠です。

参考文献

[1] H. Fukazawa et al., Phys. Rev. B 86, 094508 (2012).

[2] H. Fukazawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76, 124703 (2007).

[3] H. Fukazawa et al., Phys. Rev.

B 102, 165124 (2020).

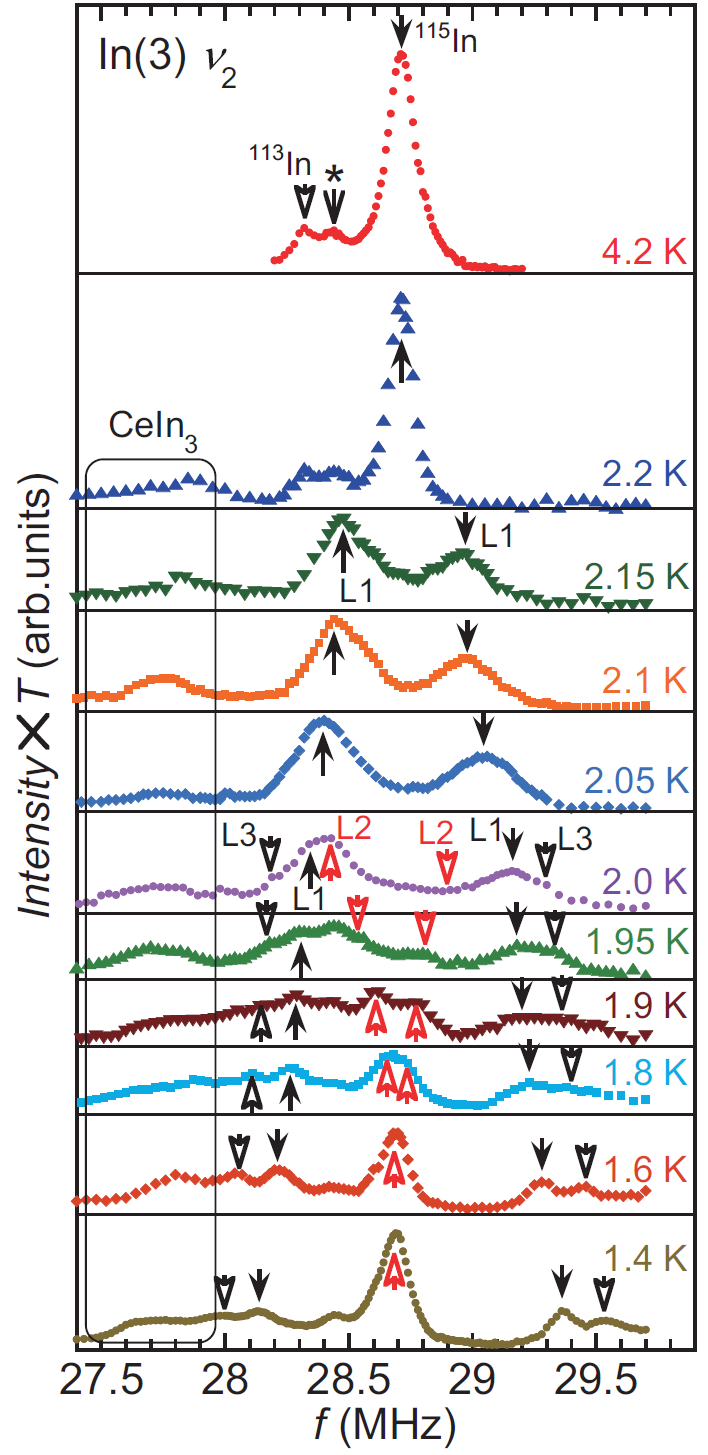

図:Ce3PtIn11のIn(3)サイトのν2ラインのNQRスペクトル。

複雑な温度変化から磁気構造を表すq ベクトルと磁気モーメントの大きさと向きを決定する。

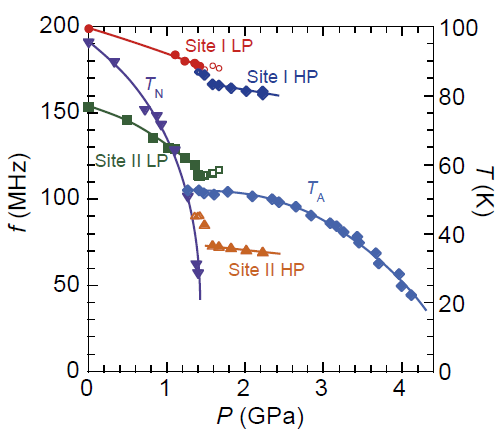

■ α-Mnの圧力誘起磁気相の解明

α-Mn は、ユニットセル内に4つの非等価なサイトをもつ複雑な結晶構造を持ち、常圧においてTN = 95 Kで反強磁性を示します。加圧と共に反強磁性転移温度が減少し、Pc = 1.4 GPaで圧力誘起相に相転移することが知られています。この圧力誘起相は、小さな自発磁化(= 0.02μB /atom)を持つ事が確認されていますが、具体的な磁気構造は明らかになっていません。4つのサイトのうち高周波域(150〜200

MHz)で観測されるsite I とsite II に対してゼロ磁場NMR が行われ、この圧力誘起相転移における内部磁場の急激な減少が観測されました。これは反強磁性相から圧力誘起相への転移が一次相転移である事を明確に示した実験例です。

参考文献

[1] T. Ito et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 085001 (2021).

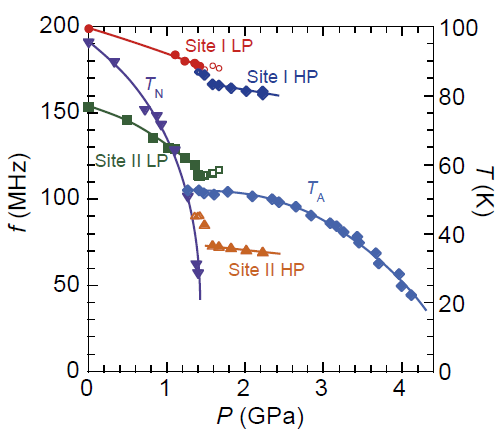

図:α-Mnのゼロ磁場NMR周波数の圧力依存。

右側の軸は反強磁性転移温度(TN)と圧力誘起磁気転移温度(TA)を表している。

・過去のテーマは以下のようなものがあります

■ 鉄ニクタイド系高温超伝導体の超伝導発生機構の解明

2008年に“FeAs”層を含む各種の化合物で発見された超伝導状態は、酸化物系で最大55Kの超伝導転移温度TCを持ち大変興味を持たれている。私たちは、JST-TRIPに参加して産総研グループ、理研中間子グループとの共同研究を通して単結晶化が容易なBaFe2As2系を中心に鉄ニクダイド系超伝導体を調べている。鉄ニクタイド系化合物BaFe2As2に対するK置換によるホールドーピングや加圧による反強磁性相の抑制、誘起された超伝導について、高圧下における電気抵抗測定・NMR測定を行っている。

[得られた結果]

l

反強磁性相と超伝導相が重なる領域で、反強磁性常伝導相と常磁性超伝導相が相分離し、反強磁性常伝導相と常磁性超伝導相が分離する[1]。

l

電子ドープ系で観測された“疑ギャップ状態”がホールドープ系では存在せずに、TCが最大の(Ba0.6K0.4)Fe2As2で、反強磁性スピンの揺らぎが増強していることが常磁性状態のT1より理解される。この結論は理論的にもドーピングに伴うバンド構造、特にΓ点まわりの変化を反映すると解釈される[2]。

l

超伝導状態における1/T1の温度変化は、TC直下にコヒーレンスピークを持たず低温でT3に近い温度変化を持つ。この振る舞いは、他の電子ドープ系鉄超伝導体での振る舞いに近く、現在s+-超伝導の発生として理解されている [3]。

l

ホール・オーバードープ領域のKFe2As2において、角度分解光電子分光測定はΓ点のホールフェルミ面の増大、一方でブリリュアンゾーンのM点での電子フェルミ面の消失、小さなホールフェルミ面の発生を示している[4]。KFe2As2の超伝導(TC =

3.5K)状態で75As

NQR、比熱測定をおこなった。得られた結果を説明するためには、等方的なs波よりもノードを持ったマルチギャップモデルの方が結果を良く説明できる [5] 。(Ba1-xKx)Fe2As2系のK濃度が大きい領域(x 〜0.7)で、超伝導対称性が変化するか興味深い 。

l

単結晶BaFe2As2の静水圧性が向上した高圧下における電気抵抗測定により、10 GPaを超える領域で反強磁性秩序の消失と、超伝導の発生が観測された[6]。転移圧力はSrFe2As2で報告されて値よりもはるかに高い。

参考文献

[1] H. Fukazawa et al. J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009)

033704.

[2] H. Ikeda: J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 123707.

[3] Y. Nagai et

al.: J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 073701.

[4] T. Sato et al.: arXiv:

0810.3047.

[5] H. Fukazawa et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 083712

.

[6] N. Takeshita et al.: manuscript in

preparation.

■ 充填スクッテルダイト化合物における多極子秩序の探索

充填スクッテルダイト化合物には、特異な性質を持つ系が多く存在する。その中でRRu4P12 (R =

Sm,Gd, Tb, ,

Dy)を中心に、31P

NMR、101Ru

NQR、μSR等の手段で調べている。SmRu4P12のみが金属・絶縁体転移と反強磁性転移を持ち、八極子秩序発生の可能性が強く指摘されている。他の系では、反強磁性秩序が生じているが詳細は不明である。Gd, Tb, Dy等の重希土類を含む系では、零磁場で31P NMR信号が観測されNMR信号が2本に分裂し、磁気モーメントが立方晶の構造で[111]方向に配列している事が分かる。多極子秩序との絡みで興味が持たれる。

■ 10GPa級圧力下における高感度NMR/NQRの開発

ピストンシリンダーセルの最大発生圧力である、約3

GPaを超える領域での高感度NMR/NQR測定を目標とした開発を、産業技術総合研究所の竹下氏との協力で、圧力の静水圧性(均一性)を左右する圧力媒体の評価も含めてブリッジマンアンビルセル、キュービックアンビル装置を用いて行っている。評価のためにCu2O中の63Cu核のNQRを行い、共鳴線の共鳴周波数と線幅から、発生圧力値とその不均一性を評価している。従来用いられていた圧力媒体であるフロリナートは比較的低圧の1 GPa程度、ダフニーオイルも2.2

GPa程度で静水圧性が低下し、それ以上の圧力ではグリセリン、iペンタン・n-ペンタン混合液が好ましい。電気抵抗による定点測定の結果も加えて、信頼性の高い超高圧NMR/NQR測定の実現を目指している。